「Bitcoin Technology Stack」── いま、ビットコインがどう動いているかを“層”で理解する【前編】

TaprootからLightning、Ark、BitVMまで。“金融インターネット”として進化するビットコインの全体像を整理する。

「ビットコインはすでに完成した技術だ」と言われることがあります。

確かに、ブロックサイズも、発行上限も、基本ルールも動きません。でも、その「上で動く技術」は今も進化し続けています。

Taproot、Lightning、Liquid、Ark、BitVM ── こうした言葉を目にするたびに、「どれがどこに属する技術なのか」混乱したことはありませんか?

こんにちは!yutaro です。

本日のPro向け「BTCインサイト」では、2025年時点での【Bitcoin Technology Stack(レイヤー構造)】を整理します。

ビットコインを“ひとつの完成品”ではなく、“層で進化するネットワーク”として見ると、その全体像が驚くほどスッキリ理解できる・・かもしれません。

※本日は【前編】です。

「レイヤー構造」で理解するビットコイン

今さらですが、ビットコインはただのデジタル通貨ではありません。

それは、「分散型の金融インターネット」と呼べるほど、多層的に構築された技術体系になりつつあります。

たとえば、インターネットも「レイヤー」でできています。

最下層に通信(TCP/IP)、その上にアプリ(Web、メール)、さらにその上にSNSやクラウドがあります。

この分業構造があったからこそ、インターネットは急速に拡大しました。

ビットコインも同じです。

最下層(Layer 1 / Bse Layer)ではセキュリティとコンセンサスを担い、上層(Layer 2)ではスピードと利便性を実現。

さらにその上ではアプリケーションや社会的な使い方が生まれています。

このように層で整理することで、「どの技術が何を目的にしているのか」「なぜ共存できるのか」より一層見えてくるかもしれません。

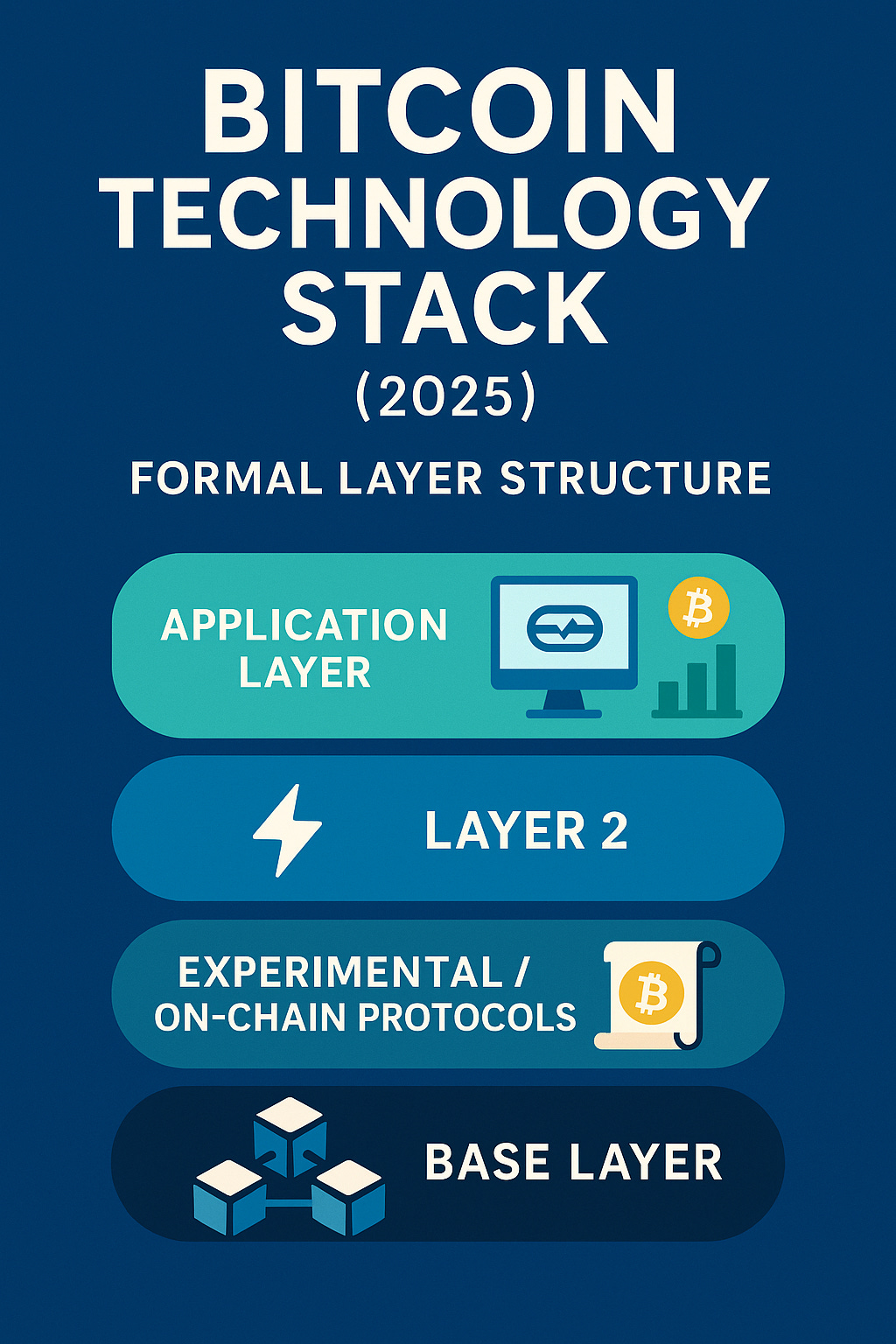

ビットコインは、大きく分けて次のような5つの層に分かれています(実際に目に見える形で層状になっているわけではありませんが、便宜上、そうさせていただきます)。

Layer 1(Base Layer) — セキュリティと最終性の基盤

Experimental / On-chain Protocols(Layer 1 Extensions) — オンチェーン上の新しい実験領域

Layer 2(Scaling Layer) — 即時決済とスケーラビリティの層

Application Layer(Built on Bitcoin) — ビットコイン上で動くアプリやサービス

Ecosystem Standards — それらを支える見えない共通基盤

これらを順番に見ていくことで、基本部分は変わらないビットコインですが、そのエコシステムがどのように“進化”を続けているのかを理解できるかもしれません。

Layer 1:ビットコインの“土台”となるベースレイヤー

ビットコインのすべては、このLayer 1(レイヤー1)から始まります。

ここでは、ブロックが生成され、取引が記録され、世界中のノードが合意を形成しています。

それは単なる技術ではなく、誰にも改ざんできない「記録のルール」そのものです。

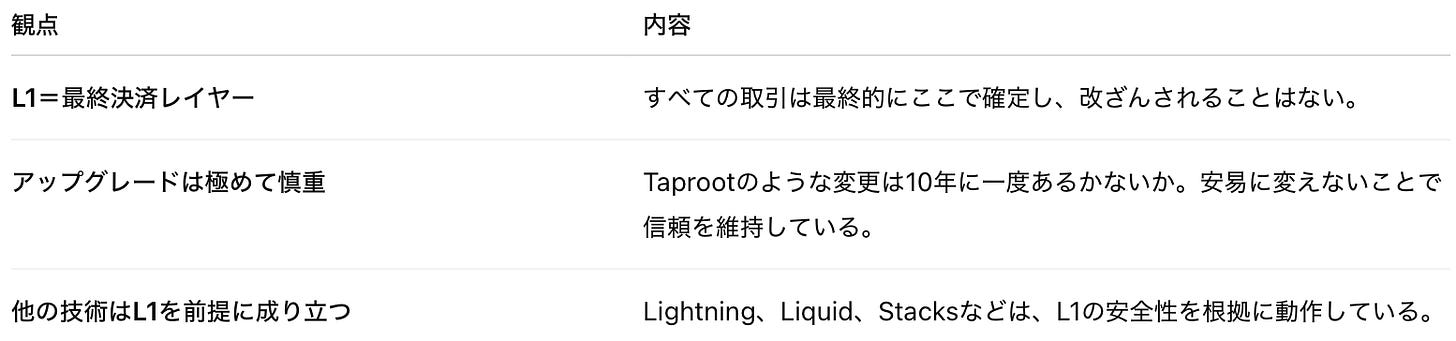

このLayer 1が、ビットコインにおける最終的な決済レイヤーです。

Lightning Network や Liquid、Stacks のような上位技術も、最終的にはこのレイヤーに清算されることで安全性を得ています。

もしインターネットをたとえに出すなら、Layer 1は TCP/IP に近い存在です。

普段は意識されないが、すべての通信を下支えする。ビットコインにおいても、この層が動くからこそ全体が動くのです。

Taproot:L1を壊さずに拡張した慎重な改良

2021年11月に有効化された Taproot(BIP340〜342) は、ビットコインのLayer 1を直接改良したソフトフォークです。

アップグレードの目的は「新しい何かを足すこと」ではなく、既存のルールを壊さずに柔軟性と効率を高めることでした。

Taprootは、次の3つの技術から構成されています:

Schnorr署名(BIP340):複数の署名を1つにまとめ、効率とプライバシーを両立する。

Taproot構造(BIP341):MAST(Merkleized Alternative Script Tree)によって、複数条件の支払いをコンパクトに隠す。

Tapscript(BIP342):スクリプトの表現を拡張し、将来的な改良を容易にする。

この変更により、マルチシグや条件付き送金など、複雑な取引を通常の単一署名と区別できない形で処理できるようになりました。

Taprootは、L1の「信頼を揺るがさずに、使い勝手を改善する」ことに成功した稀有な例です。

ビットコインの設計思想に忠実でありながら、静かに次の可能性を開いたアップグレードと言えます。

L1の理解ポイント

まとめ:守ることで続いてきた設計

ビットコインは、変えることよりも守ることを選んできた。

その慎重な設計思想こそが、10年以上にわたる信頼を築いてきた要因です。

Layer 1は、誰もが検証できるルールとして存在し、プルーフオブワーク(PoW)によって一つひとつのブロックが積み重なっていく。

それは派手な技術革新ではなく、検証と保存の積み重ねによる強さです。

この静かな基盤があるからこそ、LightningやLiquidなどの上位レイヤーが安全に機能し、“信頼を再構築する”というビットコインの目的が保たれているのかもしれません。

オンチェーン実験:L1を直接使う“新しい使い方”

ビットコインのLayer 1は、非常に保守的な設計を持ちます。

そのルールを変えることはめったになく、開発の多くは「L1を壊さずに、どう使いこなすか」という方向で進められています。

ここで紹介するのは、そんなL1を直接活用する実験的アプローチ(On-chain Experiments)。

いずれも、ビットコインの合意ルールを変えずに、「既存のブロックをどこまで使いこなせるか」を探る取り組みです。

DH Magazine Proへの招待

月7ドルでDH Magazine Proに参加して、より詳細な情報を受け取りつつ、Diamond Handsの活動を支援しよう!

詳細は以下のPro版の内容紹介記事をご確認ください。