西洋の崩壊と未来──AI・ビットコイン・中国が台頭する理由【第1回】

Balaji Srinivasan

最近のメディアで「豊かな非西洋国家」を描くものは、ほとんど存在しません。唯一の例外が『クレイジー・リッチ・アジアンズ』くらいでしょう。

なぜか? それは、西洋に暮らす人々にとって「生活水準の低下」を直視させるからです。彼らは現実よりも「逃避」を求めています。だから、見たいのはドバイや東南アジアの発展ではなく、スーパーヒーロー映画なのです。かつて時計の広告には「ニューヨーク、ロンドン、東京」と都市名が並んでいました。しかし、これから数年のうちにそれは「マイアミ、ドバイ、シンガポール」へと変わるでしょう。

さらに構造的には、色分けをするなら「中国は赤いアメリカ(製造業・軍事)を破壊し、インターネットは青いアメリカ(メディア・金融)を破壊した」と言えるのです。そして今後10年でその流れはさらに加速します。

インターネットはAIと暗号資産によって「すべてのメディアとすべてのお金」を呑み込み、中国はロボットとドローンによって「すべての製造業と軍事」を支配する。

実際、アメリカは中国と戦争をすることすらできません。なぜなら、必要な部品はすべて中国が作っているからです。

2000年代初頭、アメリカは世界の中心でした。しかし今や、中国とインターネットという「未開の種族」が両側から台頭している。これはソ連崩壊以来、私たちが目撃する最も近い歴史的パラレルでしょう。そして2024〜2025年以降、それが一気に現実化していきます。

だからこそ、我々は「地球上のどこに立つべきか」を真剣に考える必要があるのです。

こんにちは!yutaro です。

本日から数回にわたってお送りするPro向け「BTCインサイト」では、Network Schoolの創設者Balaji Srinivasan氏との対談動画を日本語訳・編集してお届けします。

テーマは「西洋の衰退」「中国の台頭」「AIの破壊的影響」「ドル体制崩壊の中でのビットコインの役割」「アメリカを引き裂く政治的分断」です。

Balaji氏は、ドルのインフレは「世界的な課税」であり、アメリカの帝国は持続不可能であること、そして分散型テクノロジーがいかにお金・メディア・地政学を再構築しているかを解説しました。

世界経済の重心はどこにあるのか?

Peter McCormack

Balajiさん、こんにちは。お会いできて光栄です。

さっそくですが──私たちは、西洋文明の終わりを目撃しているのでしょうか?

Balaji Srinivasan

はい、まさにそうです。根拠として使えるグラフがあります。これが「GDPジオセンター」の推移を示したものです。

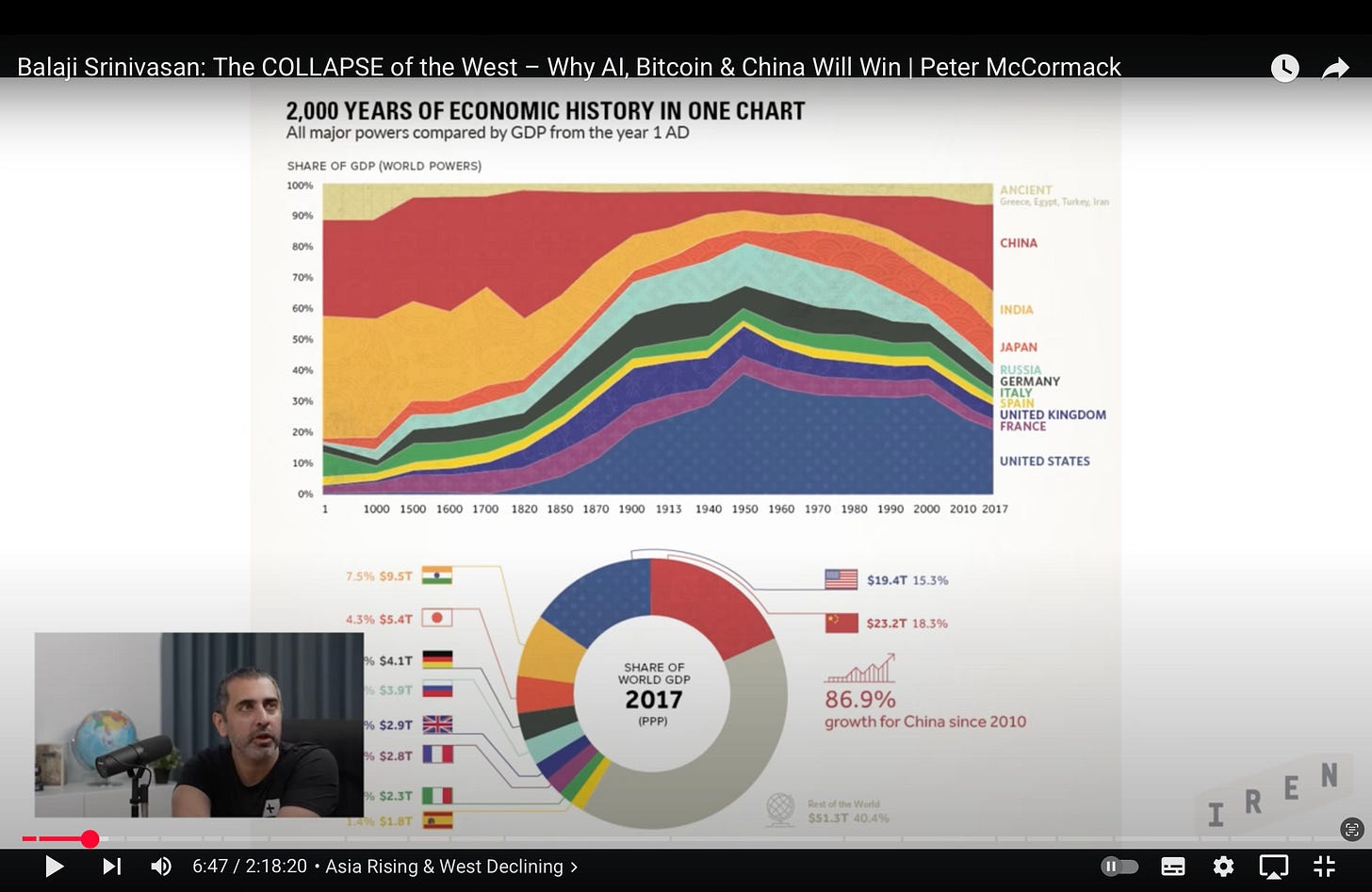

こちらをご覧ください。これは非常に重要なグラフの一つで、世界経済の「経済的質量の中心」がどこにあったかを示しています。

何千年もの間、その重心は基本的にユーラシア大陸にありました。もちろん、中央アジアそのものにあるという意味ではありません。中国、日本、東南アジア、インド、中東、そしてヨーロッパの経済を平均した位置がユーラシアの中央に集まっていた、ということです。

だからこそ、マルコ・ポーロは中国を目指し、コロンブスはインドを目指した。モンゴルやフン族がヨーロッパと軍事的に拮抗し、戦争に勝利したこともあった。アラブ人がイベリア半島を征服したのも同じ流れです。つまり、ユーラシア全体でおおむね軍事・経済の均衡が取れていたのです。

工業化と「ピーク西洋化」

やがて産業革命が起こり、西洋は一気に他を引き離しました。その結果、経済の重心はヨーロッパへと大きくシフトしました。

しかし、その「新兵器」を手にした西洋諸国は互いに戦争を繰り返し、第1次世界大戦、第2次世界大戦で徹底的に消耗しました。

核を落とされた日本、共産主義化したロシア、社会主義体制のインド、破壊された東欧、爆撃を受けたイギリス……。こうして他の地域が徹底的に疲弊した結果、1950年という時点は「西洋化のピーク」「アメリカ化のピーク」そして「中央集権化のピーク」となったのです。

この時期は、歴史上もっとも少ない数の大国に人類が集約された瞬間でもあります。ソ連の3億人、中国の10億人、インドの10億人──「ギガ・ステート」とも呼べる巨大国家群が並び立ち、世界は一時的に超大国同士の構造に収束しました。

冷戦後の再分散

その後40年ほどは冷戦体制が続きましたが、1991年にソ連が崩壊し、古典的な意味での「共産主義」や「中央集権体制」は後退しました。

東欧も、インドも、中国も──表向きのイデオロギーは残しつつも、現実的には資本主義に転換していきました。ベトナムもいまや実質的に資本主義です。

その結果、世界経済は急速にアジアへと回帰しました。かつて数百年かけて移動した重心が、わずか数十年で戻ったのです。

つまり、1950年や1991年に設立された国際機関──国連や世界銀行といった「戦後秩序」の枠組みは、すでに時代遅れです。なぜなら「お金と力」が西洋に存在しないからです。

1950年という「ゼロ地点」

Balaji Srinivasan

この「戦後秩序」を支配するエリート層にとって、1950年こそが「ゼロ地点」なのです。

だからMAGA(Make America Great Again)も、Build Back Betterも、根底にある発想は同じです。1950年のアメリカ的暮らし──高卒でも妻子と家を養えた時代──を「あるべき姿」とみなしている。

そして「それを奪われた」と感じる人々の感情が、いまのアメリカの大きな原動力になっているのです。

もちろん、当時の繁栄がもっと上手く管理できていた可能性はあります。しかし同時に、それは「他の地域が共産主義や社会主義の下で抑圧されていたから」でもあります。

つまり、当時のポーランドや中国やインドや東欧の「賢い若者」は、自由に競争できず、時に収容所で命を落とすか、戦争や貧困に苦しんでいた。

しかし今や、彼らも世界経済で自由に競争できるのです。だからこそ、アメリカの高卒労働者も「本物のグローバル競争」に晒される。これは必然です。

西洋の相対的ピークと衰退

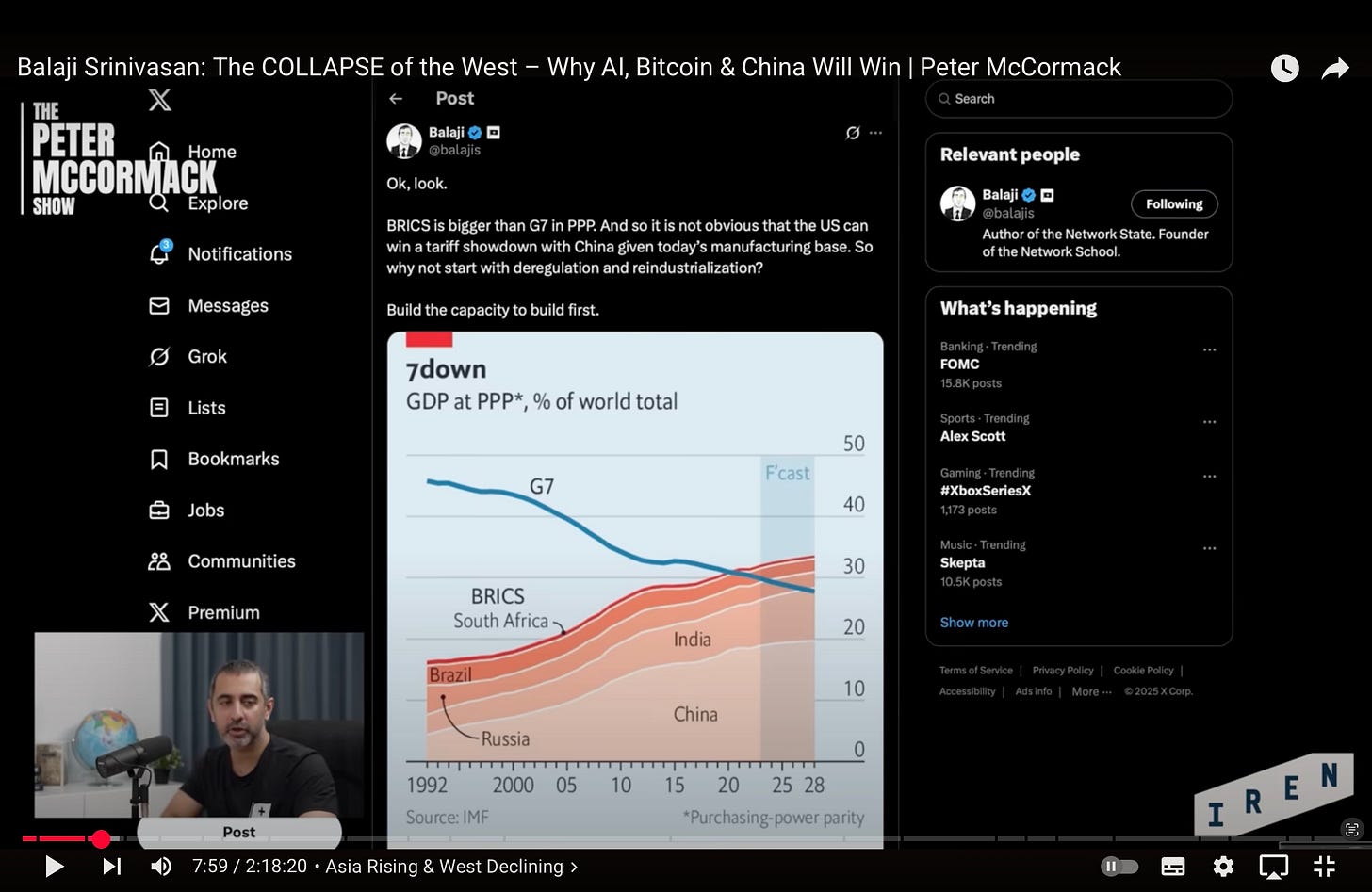

まとめれば──1950年から1991年の冷戦終結までが「西洋の取り分」が最大だった時代です。

そこから相対的なシェアは減少を続けています。

もちろん「相対的な低下」自体は致命的ではありません。IBMがマイクロソフトやグーグルと比べて相対的に地位を落としても、依然として存続し利益を上げているように、必ずしも滅亡を意味するわけではない。

しかし、私が問題だと思うのは「絶対的な低下」がこれから始まる、という点です。

Peter McCormack

なるほど。つまり、今起きているのは「リバランス(均衡回帰)」だと。

Balaji Srinivasan

そうです。ただし、その歴史の長いスパンを理解していないと、現状を見誤ります。

2000年の経済史を俯瞰する

Balaji Srinivasan

こちらをご覧ください。これは「過去2000年の経済史を1枚にまとめたグラフ」です。

これを見ると明らかなように、インドと中国は常に「世界経済の大国」でした。人口が桁違いに多いからです。

もちろん、一人当たりの所得水準は低かったかもしれない。しかし、巨大な人口を支えるために複雑な経済システムを持ち、独自の「社会的技術」を発展させていたのです。

ローマ帝国は確かに大きな存在でしたが、長期的に見ればインドと中国が「ギガ・ステート」として中心にあり続けた。

西洋の短い「例外期」

そして産業革命以降、西洋が突出し、インドと中国が一時的に没落しました。

これが「ピーク西洋化」と呼べる状態です。

しかし今、その流れが急速に逆転しています。

アジアが復権し、米英仏独伊といったG7諸国の世界GDPシェアは下落を続けている。

これが本来の世界の姿──西洋の覇権が「短い例外」に過ぎなかったことが、データからも示されているのです。

東洋の台頭を描けない西洋メディア

Balaji Srinivasan

アジアが急速に復権しているのに、西洋の人々はその変化をほとんど認識していません。

なぜか?

ハリウッド映画や西洋メディアが「東洋の台頭」をほとんど描かないからです。

唯一の例外は『クレイジー・リッチ・アジアンズ』くらいでしょう。

それ以外に「ドバイの豊かさ」や「東南アジアの発展」を前面に出す映像作品は存在しない。

なぜなら、それは西洋の視聴者にとって「自分たちの生活水準が下がっている」現実を突きつけるものだからです。

彼らが求めるのは「現実」ではなく「逃避」です。だから見たいのはスーパーヒーロー映画。

アジアの発展を直視することは、自らの相対的な没落を認めることになる──多くの人々は、まだその「否認の段階」にいるのです。

アジアに近いからこそ現実を見ている国

ただし、この「否認」の度合いは国によって違います。

たとえばオーストラリアは比較的「否認」が少ない。なぜなら彼らはアジアに位置し、経済も中国との資源貿易に大きく依存しているからです。

20世紀の中国本土は共産主義で疲弊しましたが、台湾・香港・シンガポールといった「中国文化圏の飛び地」がその灯を守りました。

そしてそれらが本土復活のモデルとなったように、英語圏でも「延命する飛び地」が存在するでしょう。

溶けゆく英語圏と残る飛び地

私はこう考えています。

イギリス、カナダ、アメリカは「解体の道」を歩んでいます。

一方でオーストラリアとニュージーランドは「隔離され、空気が違う」ため、ある程度は持ちこたえるでしょう。

理由はいくつかあります。

資源輸出:豪州は地下資源を掘り、中国に売ることでブルーカラー労働者に良質な雇用を提供しています。アメリカが去工業化で失ったものを保っているのです。

幻想が少ない:彼らは「世界最強の軍隊」や「基軸通貨」を持つ幻想を抱いていません。だから比較的現実的に世界を見ています。

財政健全性:GDPに対する債務比率もG7諸国より健全です。

時間帯の優位:アジア圏の時間帯に属しており、米国の政治論争にリアルタイムで巻き込まれにくい。これも「空気の隔たり」として作用しています。

つまり「英語圏の命脈」は、オーストラリアとニュージーランドに残る可能性が高いのです。

富裕層の移住──ロンドンから豪州・ドバイへ

Balaji Srinivasan

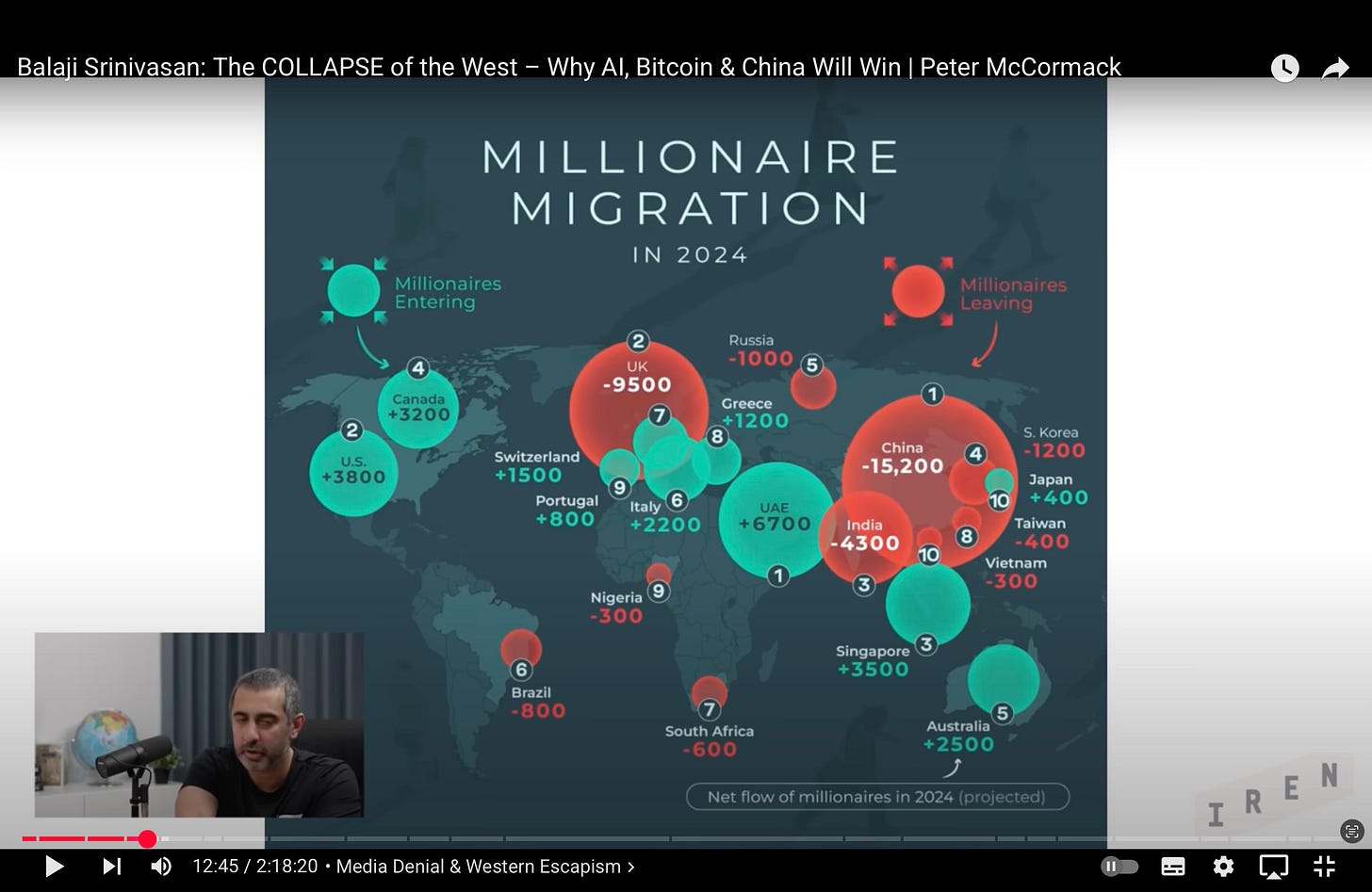

次に注目すべきは「富裕層の移住」です。

最近発表された統計によれば、いまや英国は世界で最も多くの富裕層が流出している国になりました。

わずか1年間で1万6,500人以上の富裕層が国外へ流出しているのです。

つまり、毎月約1,000人のペースで「富裕層の脱出」が続いている。

一方で、オーストラリアやシンガポール、UAEは逆に大きく富裕層を呼び込んでいます。

人口規模を考えれば、これらの国々がどれだけ「過剰なほどの富裕層」を獲得しているかがわかるでしょう。

ロンドンの地位喪失とドバイの台頭

かつて、ヨーロッパ・中東・北アフリカ地域(通称EMA)の金融の中心地はロンドンでした。

しかし、いまやその座は完全にドバイに移っています。

同じことはアジア太平洋地域でも起きています。

かつては東京や香港が中心地と見なされていました。

1980年代、時計の広告には「ニューヨーク、ロンドン、東京」と並んで記されていましたよね。

しかし今後、世界の金融中心を表す三都市は「マイアミ、ドバイ、シンガポール」になるでしょう。

マイアミの台頭──ラテンアメリカの「シンガポール」

マイアミが選ばれる理由は複数あります。

ニューヨークが「完全共産主義」に傾いた場合、資本は逃げ場を求めてマイアミに流れる。

マイアミはすでに「ラテンアメリカの首都」として機能している。

つまり、ラテンアメリカにおける「シンガポール」のような位置付けを担えるのです。

こうして「資本の首都」自体が移動していく。

グローバル資本は常に「安全で効率的な場所」へと流れるのです。

インターネット時代の地理的再編

Balaji Srinivasan

世界の秩序は、もはや「緯度」ではなく「経度」で再編されつつあります。

昔は「この緯度ではこの作物が育つ」といった農業中心のロジックで社会が組織されていました。

しかしインターネット時代では、同じタイムゾーンで活動できることの方が重要になってきているのです。

たとえばスウェーデンは、モスクワよりもケープタウンの方が近い感覚でつながる。

つまり、同じ時間帯であれば国境や大陸を超えて「一つの経度クラスタ」が形成されるのです。

その結果、世界は従来の「横長の国」から、縦に伸びた「チリ型の国」へとシフトしていくかもしれません。

英語圏の未来は「南半球」に残る

こうした時代において、英語圏が今後存続する場所は「オーストラリアとニュージーランド」です。

これは悲観的に聞こえるかもしれませんが、むしろ彼らは「空気が隔離された飛び地」として延命できる。

個人と構造の交差点

ここで重要なのは、社会の大きな構造(エクスポネンシャルなトレンド)と個人の行動が交差することです。

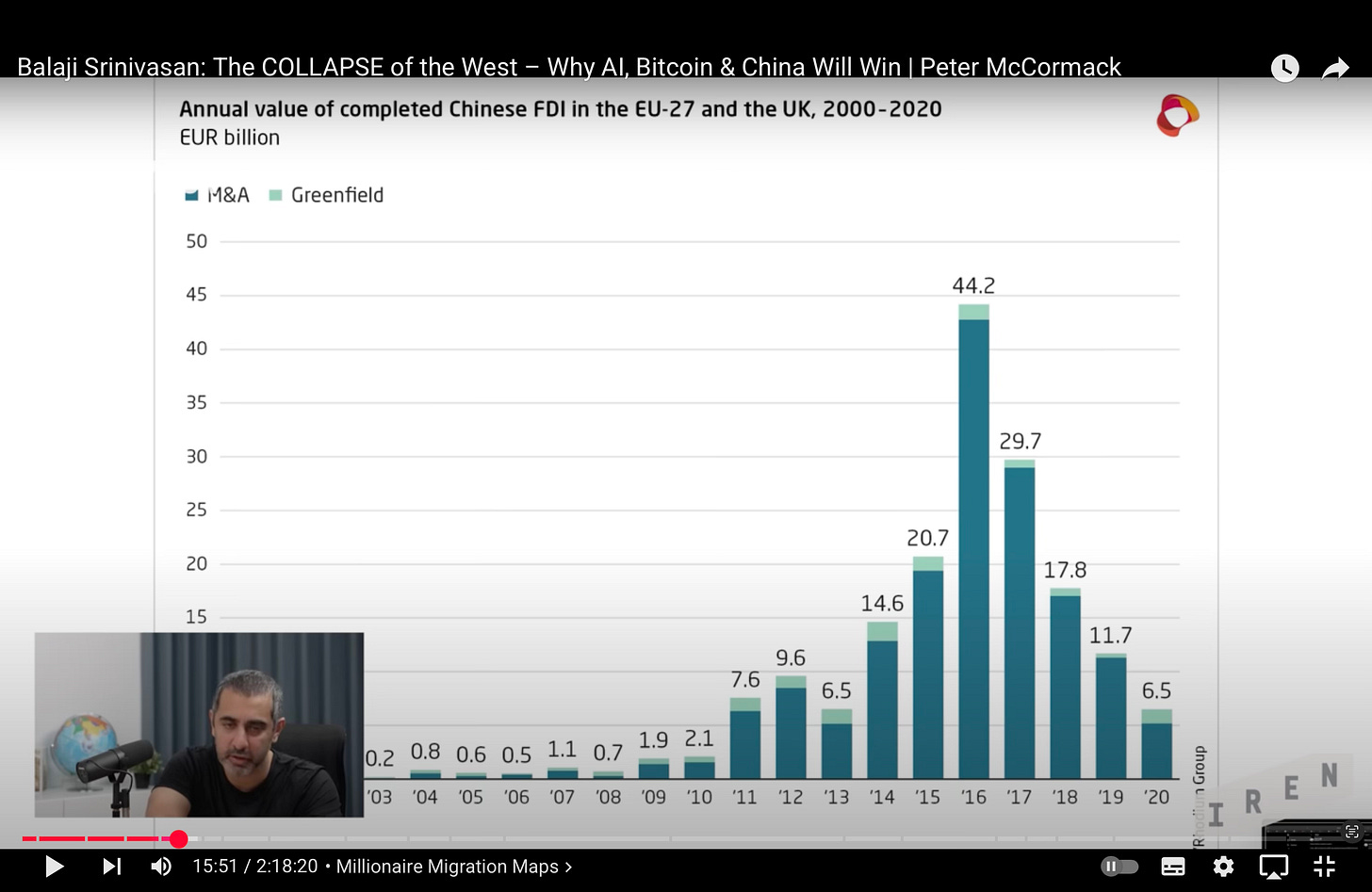

たとえば、中国からの対米直接投資(FDI)は2010年代に爆発的に増えましたが、トランプ政権によって一気に崩されました。

逆に、サム・アルトマンのようにAIの成長曲線を「立ち上げる個人」もいる。

つまり、構造的なトレンドは存在するが、個人の意思決定がそれを一時的に逆転させたり、新しい曲線を立ち上げたりするのです。

2010年──「4勢力時代」の始まり

実は2010年頃に大きな転換点がありました。

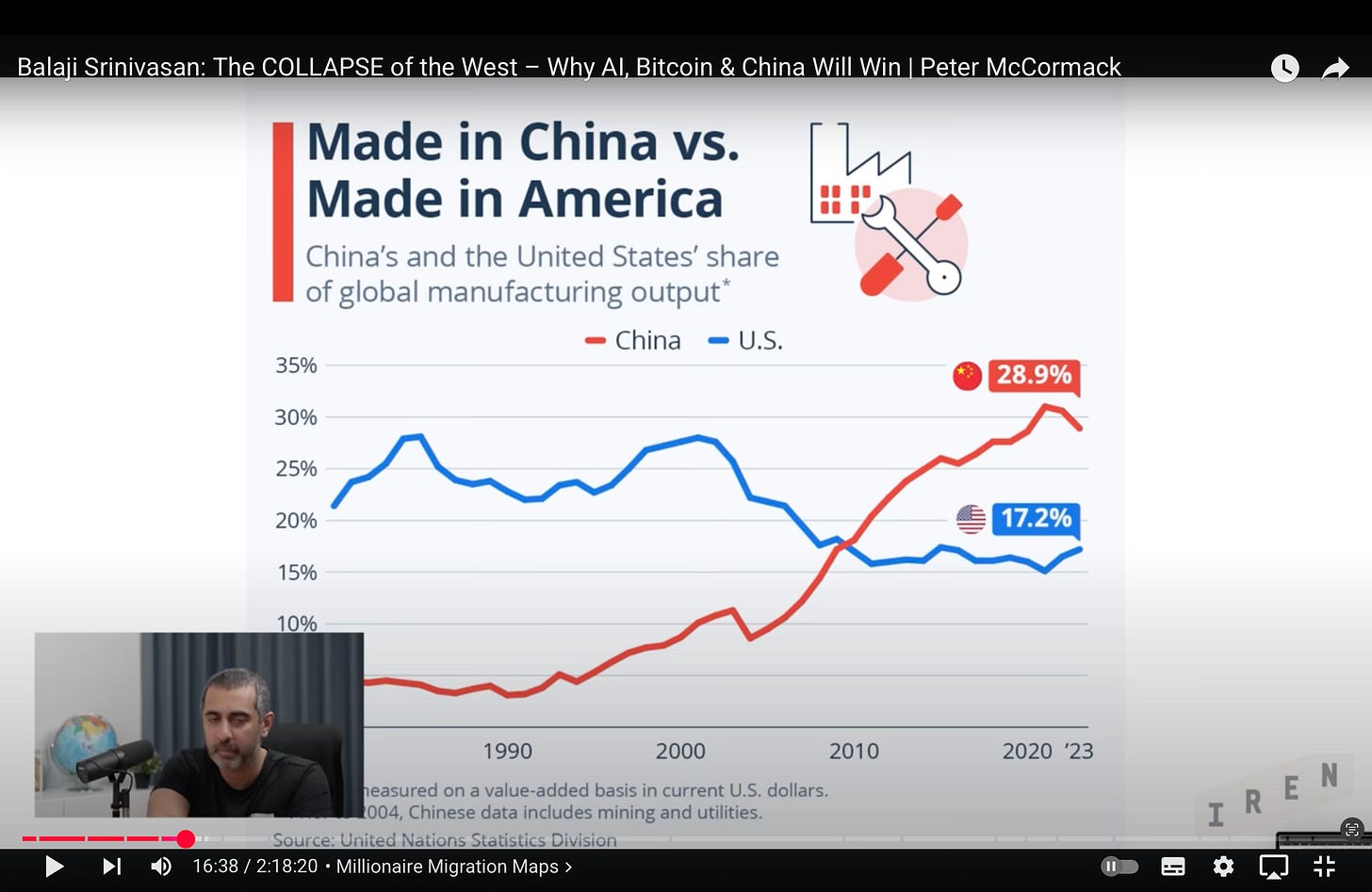

中国がアメリカの製造業を逆転し、

インターネットがアメリカのメディア収益を崩壊させたのです。

結果として、アメリカ国内は「赤のアメリカ」と「青のアメリカ」という2極構造ではなく、

中国(製造業・軍事)

赤のアメリカ(共和党・製造業の地盤)

青のアメリカ(民主党・メディアと金融の地盤)

インターネット(AI・暗号資産を通じてメディアとお金を奪う新勢力)

という4つ巴の対立に突入しました。

青いアメリカが“ウォーク化”した理由

Balaji Srinivasan

青いアメリカ(リベラル勢力)が“ウォーク化”していった背景には、経済的な理由があります。

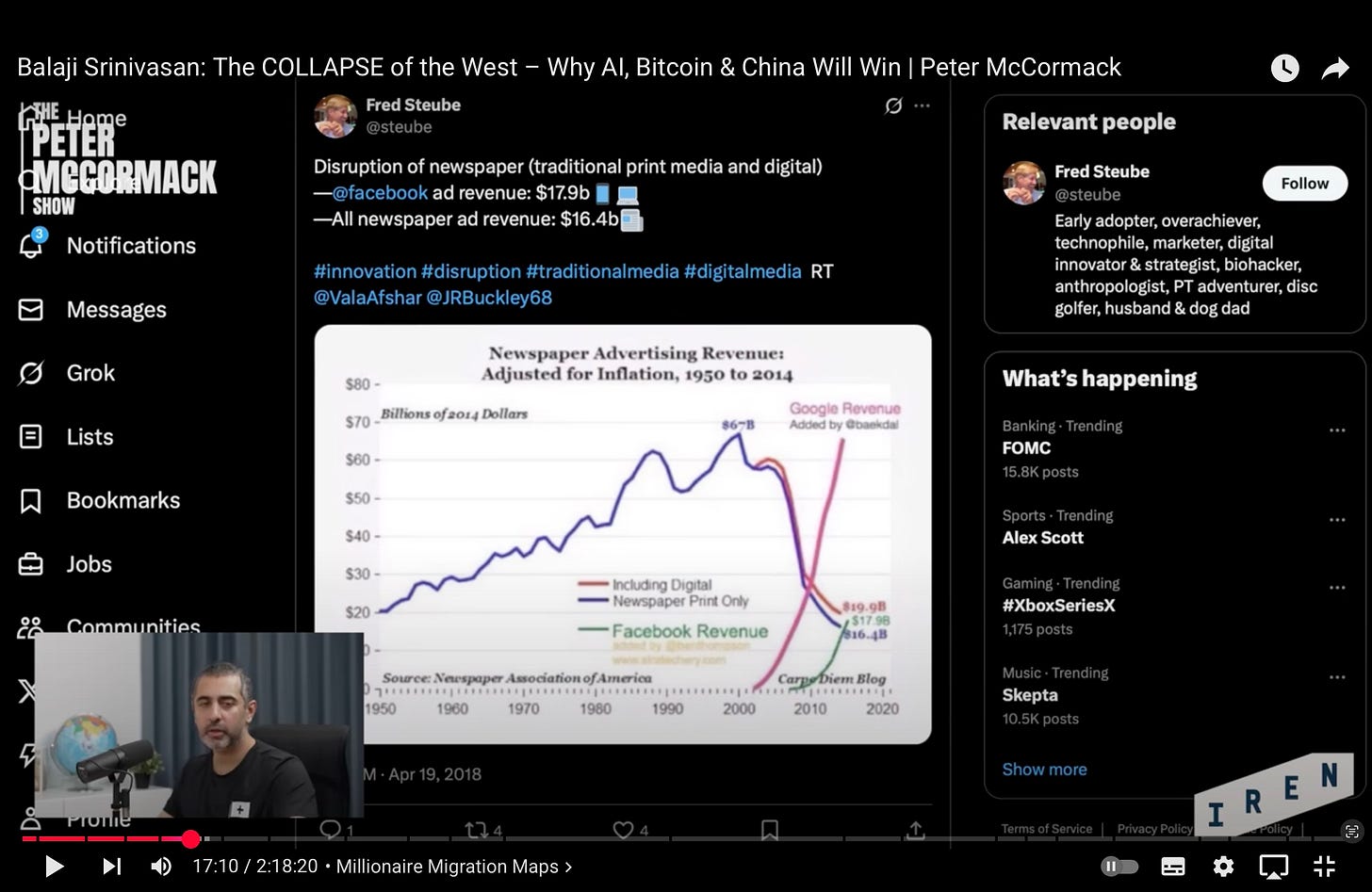

2010年以降、インターネットが既存メディアの収益源を奪いました。

たとえば、ニューヨーク・タイムズ(NYT)の広告収入は2000年代半ばに約70億ドルありましたが、そこから急落したのです。

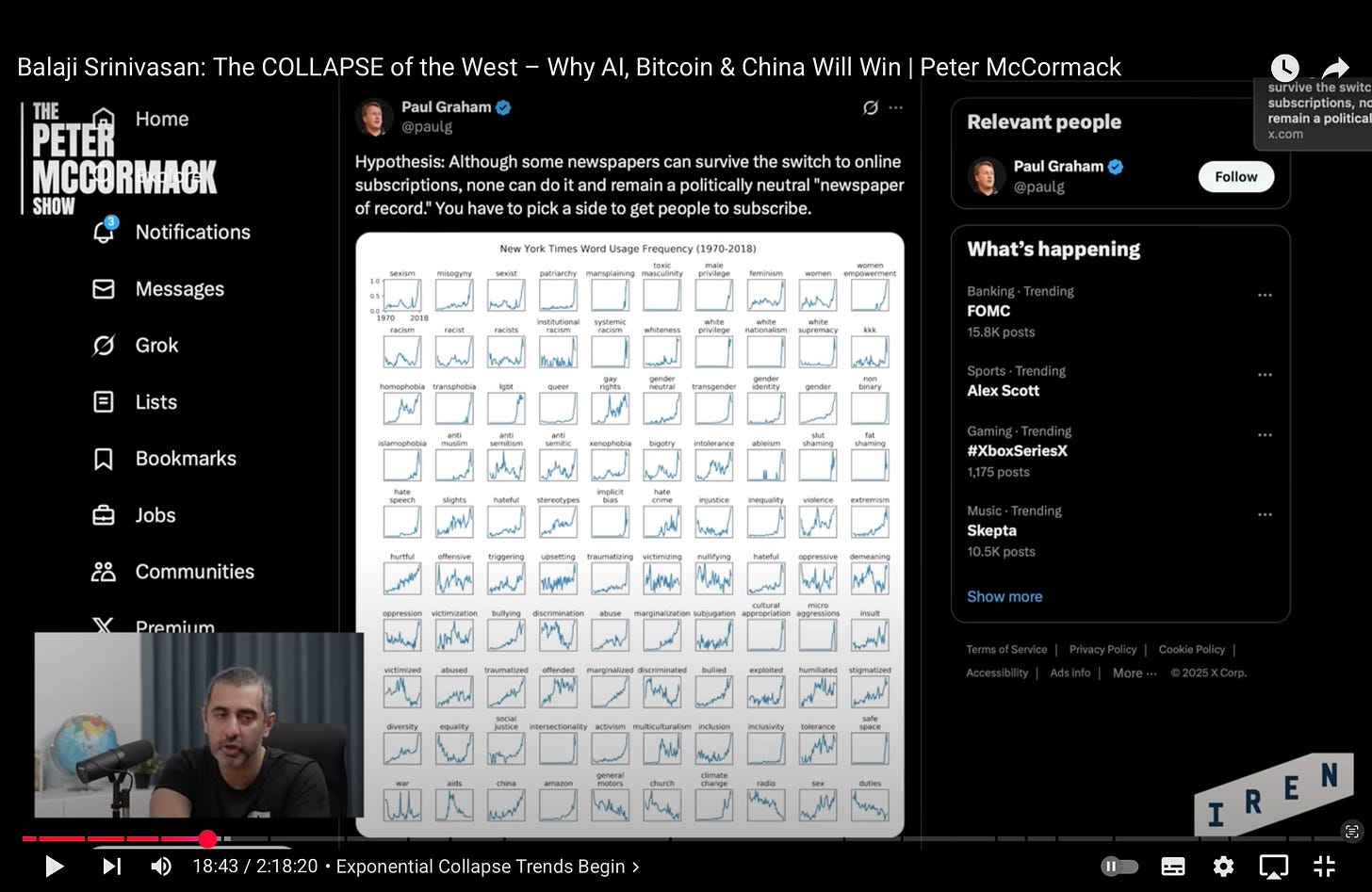

その結果、NYTは2013年頃から編集方針を大きく転換しました。

「有毒な男らしさ」「男性特権」「白人特権」といった言葉の使用頻度が急上昇したのは偶然ではありません。

これは「編集部が意図的に決断した結果」であり、“ウォーク”な言葉がアクセス数を稼げることに気づいたからです。

実際、株価の推移を見るとそれが裏付けられます。

リーマンショック後に低迷していたNYTの株価は、“ウォーク化”を始めてから上昇に転じました。

つまり、彼らは「数兆ドル規模の社会的結束」を破壊してでも、数十億ドルの広告収入を選んだのです。

赤いアメリカの反発──トランプと対中貿易戦争

Balaji Srinivasan

もうひとつの要素はこうです。中国が貿易戦争で脅かされ──いや、むしろ「赤いアメリカ(共和党側)」が貿易戦争によって脅かされる中で、赤いアメリカは自分たちが攻撃されていると感じたんです。

金融危機の後、さらにウォーク思想からの攻撃も受けていた。だから彼らはトランプを選び、中国との貿易戦争を始めたんです。

わかりますか?基本的に、青いアメリカ(民主党側)はインターネットと赤いアメリカとの対立にあった。

そして赤いアメリカは、青いアメリカと中国との対立にあった。

これを図にすることもできます。

赤いアメリカ vs 中国 → これは貿易戦争。

赤いアメリカ vs 青いアメリカ → これはトランプ現象。

青いアメリカ vs 赤いアメリカ → これはウォーク思想。

青いアメリカ vs インターネット → これはテックラッシュ。

ここまで大丈夫ですか?

中国とインターネットが奪うもの

DH Magazine Proへの招待

月7ドルでDH Magazine Proに参加して、より詳細な情報を受け取りつつ、Diamond Handsの活動を支援しよう!

詳細は以下のPro版の内容紹介記事をご確認ください。

Keep reading with a 7-day free trial

Subscribe to Diamond Hands Magazine 💎ビットコイン&ライトニングニュース🙌 to keep reading this post and get 7 days of free access to the full post archives.